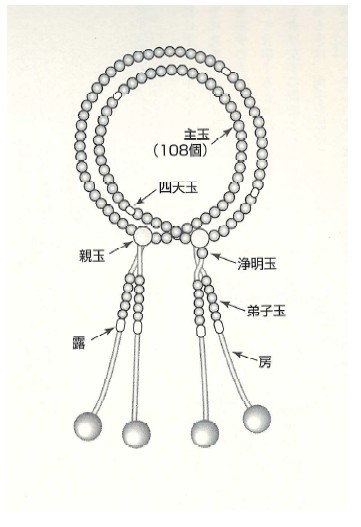

数珠とは

数珠は仏への礼拝や祈願のとき、真言、念仏、題目などを唱えた数を数えるための法具です。

珠の数の基本は百八個で、お釈迦さまが霊鷲山におられた頃、ハルリ大王に「木槵子( もくげんじ・もっかんす) を百八つないで、いつも手にし、心から三宝の御名を唱えて怠らなかったなら、煩悩による苦しみがなくなり、無上の果徳を得られるだろう」と説かれたことに由来します。

木槵子は黒くて堅い玉で、お正月に羽子板で遊ぶときの羽子についている重しです。現代では数珠の用材は木槵子の他に、菩提樹、蓮の実などの木の実、白檀、梅などの木、水晶、真珠、珊瑚などの宝石、金、銀、銅などの貴金属というように多様です。

日本に数珠が入ってきたのは天平8年(736)に天竺僧が来朝し、聖武天皇に献上したのが最初です。平安時代に天台宗で盛んになり、特に真言を唱える回数を数えるのに用いられました。その後、法具として他宗派にも広がりました。

珠の数は、『金剛頂瑜伽念誦経』に、「一百八珠を最勝となす」と説かれています。しかし、長いより短いほうが取り扱

いが便利なため、珠の数は二分されて54( 半連)、三分した3 6 、さらに四分した27、六分した18のものもあります。

108の数珠には母珠が一つのものと、母珠と中珠という大きな珠によって54ずつに分けられているものがあります。この54は、私たちの魂(たま)=珠が磨かれて光り輝くようになるまでの煩悩を浄化させる修行の段階(位)のことです。その54が凡夫が仏へと進み往く道なら、残りの54は、後輩たちに手を差し伸べるために還える道です。

衆生を救済する観音菩薩像が数珠を身につけているのもそのような意味からでしょう。

参考文献「呪術秘法の書」原書房